■ 屋根の状態を確認しよう

太陽光パネルを設置するうえで、まず最初に確認しておきたいのが「屋根の状態」です。

特に築年数が経っている住宅では、屋根材の劣化や構造の老朽化が、雨漏りリスクや建屋の安全性・耐久性に大きく関わってきます。

また、設置後にメンテナンスをするとなると、パネルの脱着費用が余計に掛かったり、脱着しない場合はパネルのないところだけ補修することになるなど、屋根に手を加えにくくなるため、必要な補修やメンテナンスは設置前に済ませておいたほうが安心でしょう。

ここでは確認すべき屋根のポイントと、屋根材ごとの注意点を整理しておきます。

築年数とメンテナンス履歴は要チェック

建築からある程度年数が経っている場合、屋根材が劣化していたり、雨漏りの兆候が出ていたりすることもあります。

「うちは塗装済みだから大丈夫」と思っていても、パネルの耐用年数(約30年)と比較すると屋根が先にダメになる可能性も…。

→ ちなみに我が家は平成6年築のスレート(アスベスト含有、数年前に外壁と屋根の塗装歴あり)でしたが、パネルの耐久性と、スレートに設置した場合の雨漏りリスクを考えてガルバリウム鋼板製の屋根を上にかぶせる(カバー工法による屋根補修をする)ことにしました。

屋根材ごとの注意点

金属屋根(ガルバリウム鋼板など)

屋根材が軽量で、掴み金具を用いることで穴を開けずに設置することが可能です。太陽光との相性は◎

→ 注意点:金属屋根は耐用年数がとても長く、パネルと同じくらい耐久するものが多いですが、塗装の色褪せなどは避けられないため、必要であればパネル設置前にメンテしておくのがおすすめです。

スレート屋根

直接屋根に穴を開けて架台を固定し、太陽光パネルを設置します。

スレート屋根はアスベストが含まれているかどうかで耐久性が大きく異なってきます。

アスベストありの場合

アスベストと言われると健康被害を心配する方もいるかと思いますが、住んでいる方への影響は基本的にないようです。

利点として、アスベストが含まれていないスレート材に比べて耐久性が高いのが特徴です。ただし、築年数やメンテナンスの状況によっては割れやすくなっていることも。 →屋根の状況によっては、葺き替えやカバー工法による屋根の修繕をしたほうが安心かもしれません。

欠点としては、屋根の葺き替えをする際の処理費用が、アスベストを含んでいないものに比べて高額になってしまう事(アスベストの処理代が別にかかるため。)が挙げられます。スレート屋根は瓦屋根に比べて軽量なため、屋根材の下の野地板などが痛んでいない場合、カバー工法による修繕をすることで、葺き替えに比べて比較的安価かつ短い工期で修繕をすることができます。

※屋根のカバー工法をした時の記事リンク※

アスベストなし。

アスベスト不使用により軽量化された反面、強度はやや下がる傾向があり、割れや反り返りのリスクがあります。

→ 直接ビス止めする施工で割れてしまう可能性も。葺き替えやカバー工法等、パネルの設置前に屋根の修繕の必要性が比較的高いと言えるでしょう。

※屋根のカバー工法をした時の記事リンク※

瓦屋根(和瓦・洋瓦など)

取り付けは、スレートと同じく直接打ち込むアンカー方式のほかに、パネルの架台を固定する部分を専用の瓦に変更する支持瓦方式や、瓦屋根に支持金具を取り付ける支持金具方式があります。

ただし、スレート屋根と同様に劣化した屋根に取りける場合はリスクが発生すること、また瓦屋根はそれだけで非常に重量があるため、さらに支持架台とパネルの重量が加わることにより、屋根重量が増加し、結果として耐震性が低下したり、建物に過剰な負荷がかかる可能性があります。

→ 屋根の軽量化(ガルバリウムなど)で耐震補助金の対象になる可能性もあります。

屋根補修と補助金の関係

太陽光設置前に屋根の状態を確認した結果、補修が必要となるケースは少なくありません。その際、自治体によっては「耐震補強の一環」として補助金が出ることがあります。基本的に、耐震診断士の診断を受けたうえで「屋根の軽量化により耐震性が向上する」と判断された場合に限ることが多いかと思います。

特に瓦屋根の家屋などは相当な重さが建物にかかっているため、軽量化することで耐震性を大きく向上させることが可能です。

耐震診断に基づいて屋根工事を行う場合、補助金を活用するには「工事契約前に申請・認定が必要」なケースがほとんどです。「あとから気づいても間に合わない」ことが多いため、気になる方は市区町村の住宅耐震化支援制度を早めにチェックしておくのがおすすめです。

屋根材の状態に応じて対応を決めましょう。

スレート屋根、瓦屋根など、どれも良い点悪い点はありますが、共通して言えることは

「現在の屋根材の劣化具合などによってとるべき対策が変わる。」ということ。

太陽光パネルをつけるということは今後も同じ家屋に長く住むということだと思うので、数年後に

「パネルの工事の時にまとめてやっておけばよかった…。」

と後悔するようなことがないようにしましょう。

■ 屋根の向き・角度と影の影響

太陽光パネルを設置するうえで、屋根の向きや傾斜角度、そして周囲の影が発電量に与える影響は無視できません。

屋根の向き(方角)

一般的には南向きの屋根が最も日射量が多く、発電効率が高いとされています。ただし、東向き・西向きでも設置は可能で、発電量が南面の7~9割程度になることが多いです。

| 屋根の向き | 発電効率(南向き=100%と仮定) |

|---|---|

| 南向き | 100% |

| 南東・南西 | 約95〜96% |

| 東・西 | 約85% |

| 北向き | 約60〜65% |

当初の設置予定レイアウト(業者提案)

| 方角 | 傾斜 | モデル | 出力 | 枚数 | 合計出力 |

|---|---|---|---|---|---|

| 南面(160°) | 31° | CS-340B81 | 340W | 8枚 | 2.72kW |

| 北面(-20°) | 31° | な し | 0kW |

→ 合計 2.72W

最終的な設置レイアウト(北面の追加を要望)

| 方角 | 傾斜 | モデル | 出力 | 枚数 | 合計出力 |

|---|---|---|---|---|---|

| 南面(160°) | 31° | CS-223B81S | 340W | 12枚 | 2.676kW |

| 北面(-20°) | 31° | CS-217B81S AG(防眩) | 217W | 16枚 | 3.472kW |

→ 合計 6.148kW

結果的に、南面の1枚あたりの出力は下がることになりましたが、北面にも設置できたことでトータルの発電量は増加し、全体としてはメリットがあると判断しました。

尚、北面に設置するにあたって、詳しくは後述しますが防眩パネルを選択しました。防眩パネルの特性上、同一系統で接続できるパネルが限定されていたため、南面のパネルも変更になり、南面単体では合計の出力が低下しましたが、南北合わせたトータルとしては大幅な上昇となっています。

北面が60%の発電能力であるとしても、十分といえるでしょう。この際、北面のパネルを設置した際の金額もしっかり見積もりを出してもらい、そのコストと見合うかどうかもしっかり比較しましょう。

このように、屋根の向きや設置するパネルの種類によって、一部の出力だけで判断せず“システム全体”で検討することが大切です。

※なお、同一のパワーコンディショナ系統で接続する場合、上記の防眩パネルのように組み合わせによっては効率が落ちたり、接続が不可能なケースがあるため、パネル選定の際は事前に業者に構成全体の整合性をチェックしてもらいましょう。

傾斜角度の影響

屋根の傾斜角度も発電効率に影響します。 一般的に、傾斜角度30度が最も効率的とされていますが、20〜40度の範囲であれば発電効率の差は微々たるものです。

| 傾斜角度 | 発電効率(30度=100%と仮定) |

|---|---|

| 0度 | 約91% |

| 20度 | 約98% |

| 30度 | 100% |

| 40度 | 約94% |

我が家は約31度の切妻屋根で、角度としてはベストでした。

影の影響

周囲の建物や樹木、屋根の突起物(ドーマーなど)による影は、発電効率を大きく低下させる要因となります。

特に、パネルは直列で接続されているので、複数枚のパネルのうちの1枚に影がかかっただけで、全体の出力が低下してしまいます。

我が家では、南面の屋根中央にドーマーがあり、そこが影の原因にもなっていました。そのため、南面の一部にパネルを載せられない上に影の原因となってしまうこともあり、 対策を余儀なくされました。

設置スペースを圧迫する屋根の突起物 ― 対策は“撤去”もアリ

太陽光パネルの設置を検討する際、屋根に設置できる枚数や配置レイアウトは非常に重要な要素になります。

我が家の場合、前述の通り南面の屋根にはドーマーがあり、それが原因でパネルを設置できない空白エリアが生まれていました。加えて、日の角度によっては影を落とす可能性があるという指摘もあり、発電効率にも影響を与えることに。

ただ、屋根の補修(カバー工法)を検討するなかで、「これ、屋根を直すついでに撤去できるのでは?」という話になり、結果的にドーマーを撤去することに。その結果、パネルの配置の自由度が増し、南面の設置枚数も最大限に確保できるようになりました。

設置前に“影になる要因”を再チェック!配置次第で発電効率に差が出る

影の影響については前述のとおりですが、改めて重要なのは「影が出る箇所を避けてパネルを配置する工夫」や、「思い切って障害物を撤去する判断」も含めて、シミュレーション段階で徹底的に検討することです。業者の方がレイアウトに応じて発電量予測などを出してくれるので、遠慮せずに気になることはガンガン聞いて、解消しましょう。

屋根の補修タイミングや設置位置の自由度によっては、思わぬ改善策が見えてくることもあります。影によるロスを防ぐためにも、最適な配置と設置環境の見極めがカギになります。

■ 周囲環境の確認 ― 落雪・光害など“外的リスク”も見逃さない!

太陽光パネルの設置では、屋根の条件だけでなく、周囲への影響も見逃せないポイントです。都市部や非積雪地域においても、以下の2点には特に注意が必要です。

落雪でご近所トラブルに?

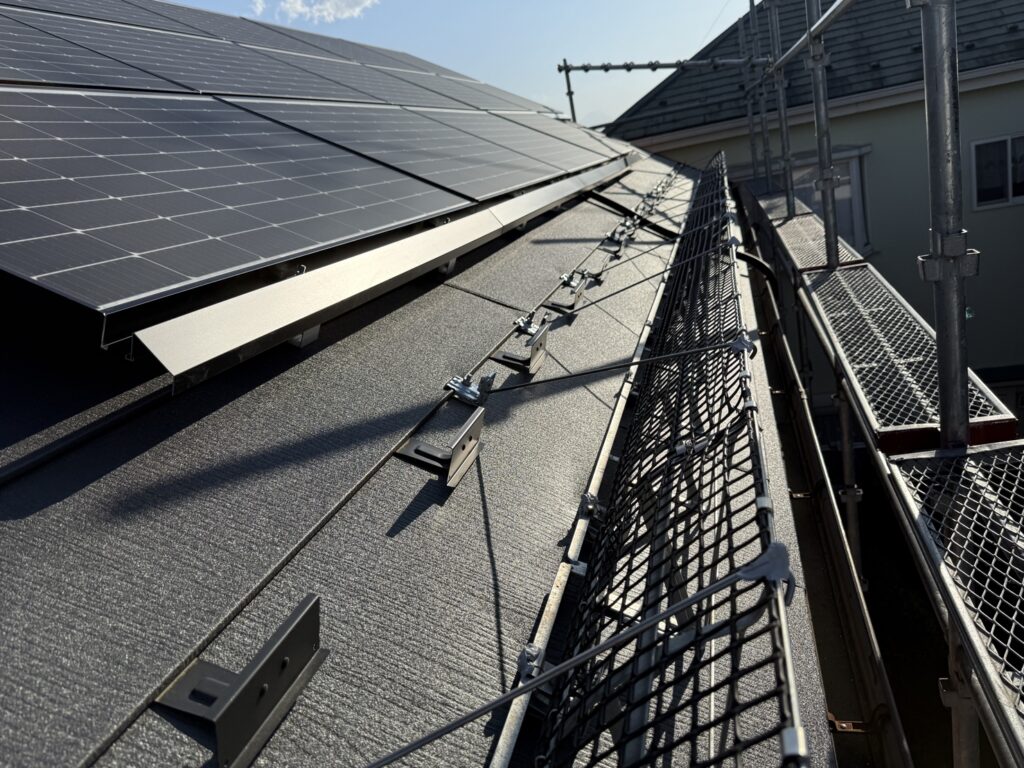

非積雪地域でも、ドカ雪が降った際に屋根のパネル上に積もった雪が一気に滑り落ちることがあり、隣家との距離が近い住宅密集地では、カーポートの破損など、思わぬご近所トラブルに発展する可能性があります。人や物への落下被害リスクがある軒先が歩道や通路、駐輪場に面している場合は、あとから設置できる雪止めなどの対策を事前に検討しておくのが安心です。

落雪対策は設置後の後付けも可能ですが、足場の再設置が必要になるケースが多く、コスト面・作業負担ともに“後から”ではハードルが高くなりがちなため、屋根の補修やパネルの設置に合わせるのがオススメです。

また、屋根用の雪止め金具とパネルが干渉する可能性もあるため、屋根補修やカバー工法と同時に行う場合には、雪止めの設置位置を工夫するなど、業者との間で事前のすり合わせを行い、少しでも疑問に思うことはしっかりと解消してから臨むことが重要です。

落雪ストップ® を設置した我が家の屋根。パネルの下端と雪止めの距離が短いため、落雪が止まらない可能性が高かった。

我が家では、落雪ストップを設置したことで屋根の端ギリギリまでパネルを載せることができたため、その分の発電量で雪止め費用を十分回収できる見込みが立ちました。

安心感と費用対効果の両面で納得できる判断ができたと思っています。

北面パネルの“光害”に要注意。ご近所トラブルを事前に防止しよう。

太陽光パネルを設置するうえで、特に気を付けなければならないことといえば、ご近所トラブルではないでしょうか。

北面に設置した太陽光パネルは、太陽光を受ける角度が浅くなるため、反射光が近隣の窓や道路に届く“光害(グレア)”のリスクがあります。

特に朝夕や冬季は反射が遠くまで届きやすくなる傾向があります。

我が家では、反射を抑える防眩パネル(CS-217B81SAG)を採用し、上述の雪止めも設置することにより、「相手に見せる配慮」を心がけました。

このように、雪止めや防眩パネルなど、あえて相手が「気を使ってくれているんだな。」とわかるような対策を講じることで、相手の警戒感を下げることができますし、自分自身も安心できることで、設置に対する費用対効果もさらに上昇すると言えるでしょう。

▼ 関連記事はこちらもどうぞ!

・【費用公開】太陽光と蓄電池、全部でいくら?

→ 補助金込みの実質負担額を詳しく紹介!・【逐次更新】シミュレーションと実際の発電量はどれくらい違う?

→ 実際の電力使用量・売電量のデータ公開中!・【節約と売電】太陽光+蓄電池、元はとれるのか?

→ 回収年数や今後の展望をシミュレーション!

コメント